Was unser Land zusammenhält

Inhalt

- Wandel durch Krisen

- Samariterbund inside

- Ehrenamt als Brückenbauer

- Neue Herausforderungen

- Einsatz mit Risiko

- Feuer und Wasser

- Helfer auf vier Pfoten

Ehrenamt ist kein Trend, sondern Tradition – tief verwurzelt, aber ständig im Wandel. Wer heute freiwillig hilft, steht in einer jahrhundertealten Linie des bürgerschaftlichen Engagements. In Oberösterreich gehört dieses Tun zum Selbstverständnis. Doch auch hier gilt: Die Welt verändert sich – und mit ihr das Ehrenamt. Schon im Mittelalter spielte Hilfeleistung eine tragende Rolle im gesellschaftlichen Gefüge. Was wir heute als Ehrenamt bezeichnen, war einst eng mit religiösen Geboten verknüpft. Armenpflege, Krankenversorgung, Kinderfürsorge – diese Aufgaben lagen häufig in den Händen klösterlicher Gemeinschaften, karitativer Bruderschaften oder lokaler Stiftungen. Hilfe wurde als christliche Pflicht verstanden, weniger als freiwilliges Engagement im heutigen Sinn. Mit der Aufklärung und der Entstehung des modernen Bürgertums wandelte sich dieser Zugang. Im 19. Jahrhundert begann das Ehrenamt, sich zu institutionalisieren. In Oberösterreich, wie auch in anderen Teilen der Habsburgermonarchie, entstanden erste freiwillige Organisationen mit klarer Struktur: Feuerwehren, Rettungsvereine, Bildungsinitiativen und Kulturvereine. Das Gemeinwohl wurde zur säkularen Verantwortung – getragen von Bürger:innen, die mit ihrem Einsatz zur Stabilität und zum Fortschritt der Gesellschaft beitragen wollten.

Wandel durch Krisen

Das 20. Jahrhundert stellte die Zivilgesellschaft auf die Probe. Zwei Weltkriege unterbrachen viele Strukturen, andere überlebten in kleinerem Rahmen. In den Nachkriegsjahrzehnten gewann das Ehrenamt erneut an Bedeutung – sowohl als humanitäre Notwendigkeit als auch als Ausdruck einer neuen demokratischen Kultur. Die Gründung von Sozialvereinen, Hilfswerken und Kulturinitiativen war ein Zeichen des Wiederaufbaus. Ehrenamtliches Engagement wurde zur tragenden Säule der Zweiten Republik – im urbanen wie im ländlichen Raum. Gleichzeitig begann sich das Spektrum des Ehrenamts zu diversifizieren. Neben klassischen Rettungs- und Katastrophendiensten entwickelten sich neue Bereiche: Kinder- und Jugendbetreuung, Sport, Umwelt- und Tierschutz, Flüchtlingshilfe, Bildungsarbeit. Frauen übernahmen verstärkt Verantwortung im sozialen und kulturellen Ehrenamt, lange bevor ihre gesellschaftliche Gleichstellung gesetzlich verankert war.

Samariterbund inside

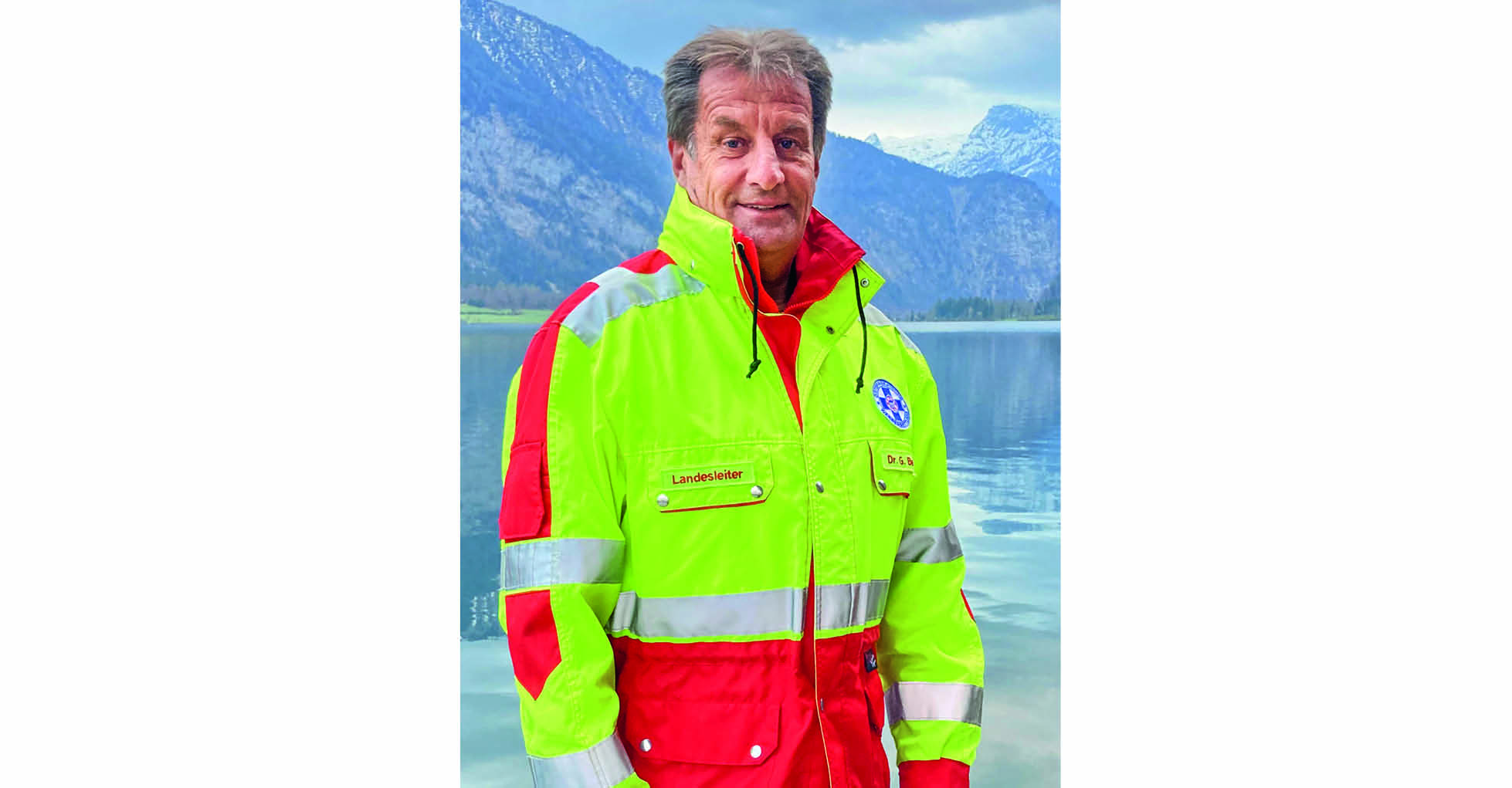

Für Günther Erhartmaier, Landespräsident des Samariterbunds Oberösterreich, ist das Ehrenamt weit mehr – für ihn ist es die Basis, auf der ein Großteil der Leistungen ruht: „Ohne den Einsatz der vielen Freiwilligen wären zahlreiche Angebote des Samariterbunds Oberösterreich schlicht nicht umsetzbar. Freiwilligkeit verbessert die Lebensqualität aller – das ist meine tiefe Überzeugung. Doch dieses Engagement darf nicht als selbstverständlich angesehen werden. Es braucht die kontinuierliche Wertschätzung durch die oberösterreichische Bevölkerung, durch Betriebe und ganz besonders auch durch die Politik.“

Ehrenamt als Brückenbauer

Die Bereitschaft, schwächere und hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen, ist Ausdruck einer funktionierenden und sozialen Gesellschaft. Heute engagieren sich laut aktuellen Erhebungen rund 46 Prozent der Oberösterreicher:innen regelmäßig ehrenamtlich – das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung. Die häufigsten Bereiche sind die freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Sportvereine, kirchliche Einrichtungen und soziale Initiativen. Besonders hoch ist die Beteiligung im ländlichen Raum, wo das Ehrenamt auch eine identitätsstiftende Rolle spielt. Ohne freiwillige Mitarbeit gäbe es in vielen Gemeinden kein Vereinsleben, keine Feste, keine funktionierende Nachbarschaftshilfe. Die Rahmenbedingungen sind dabei alles andere als selbstverständlich. Ehrenamtliche leisten jährlich Millionen unbezahlter Arbeitsstunden, oft neben Beruf, Familie oder Studium. Ihr Einsatz ist oft unsichtbar und gleichzeitig unverzichtbar – für die soziale Infrastruktur ebenso wie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Neue Herausforderungen

Das Bild des Ehrenamts hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Während früher langfristige Bindungen an einen Verein oder eine Organisation typisch waren, ist heute projektbezogenes Engagement auf dem Vormarsch. Viele Menschen – vor allem Jüngere – wollen sich zeitlich befristet, themenorientiert und flexibel einbringen. Digitale Plattformen ermöglichen punktuelle Einsätze, etwa bei Umweltaktionen, Bildungsprojekten oder Hilfseinsätzen. Diese Entwicklung stellt traditionelle Vereine vor neue Herausforderungen. Der demografische Wandel, die Urbanisierung und eine veränderte Arbeitswelt führen zu Nachwuchssorgen, einer Überalterung vieler Vereinsstrukturen und einem zunehmenden Bedarf an professioneller Begleitung. Gleichzeitig wächst die Bürokratie: Datenschutz, Sicherheitsauflagen, Versicherungspflichten – all das erschwert spontane, unbürokratische Hilfe. Viele Organisationen fordern daher Entlastung und bessere Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche. Die Zukunft des Ehrenamts in Oberösterreich hängt nicht allein von der Bereitschaft der Menschen ab, sich einzubringen – sondern auch von den Bedingungen, die sie vorfinden. Neben Wertschätzung und öffentlicher Anerkennung braucht es konkrete Unterstützung: Fortbildungsangebote, digitale Infrastruktur, finanzielle Ressourcen, Zugang zu Räumen und professionelle Begleitung durch Koordinationsstellen. Das Land Oberösterreich, Kommunen und zivilgesellschaftliche Träger arbeiten an verschiedenen Programmen, um das Ehrenamt zu stärken – von Anrechnungsmodellen für Studierende bis hin zu landesweiten Freiwilligenbörsen.

Einsatz mit Risiko

Nicht jedes Ehrenamt spielt sich in geschützten Räumen ab. Manche fordern den vollen körperlichen Einsatz, manchmal sogar unter Lebensgefahr. Wer sich freiwillig bei der Bergrettung, der freiwilligen Feuerwehr oder der Wasserrettung engagiert, entscheidet sich für eine Form des Helfens, die mit Grenzerfahrungen verbunden ist. Und für eine Verantwortung, die mit keiner anderen vergleichbar ist: jene für das Leben anderer Menschen. Im alpinen Raum Oberösterreichs ist die Bergrettung unverzichtbar. Wanderunfälle, Lawinenabgänge, Abstürze in unwegsamem Gelände – was nach Extremsituation klingt, ist für die ehrenamtlichen Retter:innen oft Alltag. Sie stehen rund um die Uhr bereit, bei jeder Wetterlage, bei Tag und Nacht. Ihre Einsätze verlangen nicht nur physische Fitness und technische Expertise, sondern auch psychische Stärke. Viele tragen die Bilder von Verunglückten ein Leben lang mit sich.

Feuer und Wasser

Ähnlich ist es bei den freiwilligen Feuerwehren, die in nahezu jeder Gemeinde Oberösterreichs präsent sind. Ihre Mitglieder löschen nicht nur Brände – sie retten bei Verkehrsunfällen, pumpen Keller aus, bergen Menschen aus eingestürzten Häusern. Die Tätigkeit erfordert Training, Disziplin und Bereitschaft, im Ernstfall alles stehen und liegen zu lassen. Und sie verlangt eine ausgeprägte Teamkultur – Vertrauen in den anderen ist oft überlebenswichtig. Auch die Wasserrettung ist eine zentrale, oft unterschätzte Säule des Katastrophen- und Sicherheitssystems. Ihre Einsatzkräfte springen in reißende Flüsse, suchen nach Vermissten. Viele Stunden verbringen sie im Training: mit Tauchgängen und Erste-Hilfe-Szenarien. Der Ernstfall ist selten – aber wenn er kommt, zählt jede Sekunde.

Helfer auf vier Pfoten

Einen besonderen Stellenwert nehmen Hundestaffeln ein – speziell im Bereich der Personen- und Lawinensuche. In enger Bindung zwischen Mensch und Tier entstehen hoch spezialisierte Teams, die Leben retten können, wenn technische Mittel versagen. Ob nach Naturkatastrophen, bei vermissten Kindern oder beim Auffinden von Demenzpatient:innen – die ehrenamtlich geführten Suchhundestaffeln arbeiten präzise, leise und mit beeindruckender Effizienz. All diese Formen des Engagements zeigen, wie viel mehr Ehrenamt sein kann als „ein bisschen helfen“. Es ist nicht bloß eine Freizeitgestaltung mit altruistischem Anspruch. Es ist in vielen Fällen ein hoch professioneller Dienst, getragen von Menschen, die ihre Sicherheit, ihre Zeit und oft auch ihre emotionale Belastbarkeit für andere einsetzen. Ohne Entgelt – aber mit voller Überzeugung. Die Gesellschaft profitiert von dieser Bereitschaft in einem Ausmaß, das oft nicht sichtbar ist. Katastrophenschutz, Sicherheit, medizinische Erstversorgung – viele staatliche Systeme wären ohne diese freiwilligen Kräfte nicht aufrechtzuerhalten. Und dennoch bleibt ihr Tun oft unter dem Radar. Es ist leise, unaufgeregt – aber im entscheidenden Moment unschätzbar. Nur wenn wir gemeinsam den Wert des Ehrenamts (an)er-kennen und fördern, wird es auch in Zukunft bestehen.