Hören ist Leben

Inhalt

- Wichtig im Alltag.

- Früherkennung ist wichtig.

- Wir sind immer ganz Ohr.

- Schleichender Hörverlust.

- Einmal jährlich zum Hörtest.

- Lärm hat viele Auswirkungen.

Mozarts „Zauberflöte“, das Lachen eines Kindes oder das leise Plätschern eines Baches. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Ganz einfach, sie vermitteln uns die Schönheiten des Lebens. Und dass das überhaupt möglich ist, verdanken wir einem unserer wichtigsten Sinne – dem Hören. Doch es gibt noch viele weitere Gründe, warum die Wahrnehmung von Tönen so wichtig ist, denn jeder Klang erzählt seine eigene Geschichte und jedes Wort verdient es, verstanden zu werden.

Wichtig im Alltag.

Gutes Hören ermöglicht zunächst eine aktive Teilnahme am sozialen Leben. Wer schlecht hört, der neigt dazu, sich aus dem sozialen Leben zurückzuziehen oder an Gesprächen nicht mehr teilzunehmen. Die Folge: Vereinsamung und Missverständnisse. Ein gutes Hörvermögen ermöglicht es Menschen, auch unabhängiger zu bleiben und alltägliche Aufgaben – wie den Einkauf im Supermarkt oder die telefonische Essensbestellung – problemlos (allein) zu bewältigen.

Früherkennung ist wichtig.

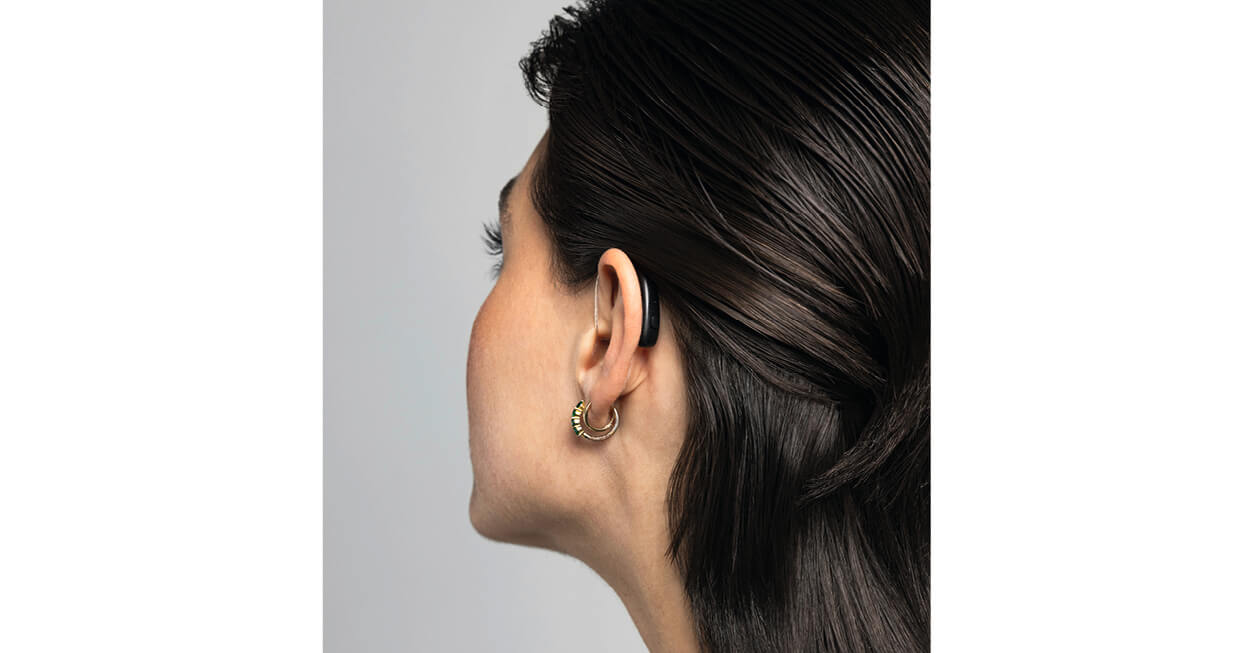

Doch warum kommt es überhaupt zum schlechten Hören? Ja, es gibt sie – jene plötzlich auftretenden Ereignisse, die von heute auf morgen das Hörvermögen beeinträchtigen, schädigen oder gar ganz verlieren lassen. Explosionen, Knalltraumata, Verletzungen und Co können dazu führen. Nur ist das ein kleiner Bruchteil an äußeren Einflussfaktoren, der zu Gehörverlust führen kann. Die meisten Menschen bekommen es anfangs gar nicht mit. Unser Hörvermögen nutzt sich langsam ab. Lärm, Sprache, Musik, Motorengeräusche – das alles schädigt Schritt für Schritt unser Gehör. Bereits ab dem 20. Lebensjahr treten die ersten Verschleißerscheinungen auf. Davon ist niemand ausgenommen. Es trifft alle. Die Frage ist nur, wann es wen trifft. Früherkennung kann daher nicht nur rechtzeitig die Beeinträchtigung des Hörsinns stoppen, sondern die Lebensqualität deutlich erhöhen. Wer frühzeitig Gegenmaßnahmen trifft, wie das Tragen eines Hörgeräts, dem können Schicksale wie Demenz oder soziale Isolation erspart bleiben.

Wir sind immer ganz Ohr.

Das Ohr ist zudem das einzige Sinnesorgan, das nicht schläft. Sprich, es ist immer hellwach. Das hat seine Gründe: Evolutionstechnisch brauchte es das Ohr, um unsere Vorfahren in den Höhlen vor Gefahren zu warnen. Die Haarzellen im Innenohr werden dabei von Schallereignissen angeregt. Sie bewegen sich wie ein Kornfeld im Wind – und zwar Tag und Nacht. Je leiser die Geräusche, umso weniger bewegen sie sich, je lauter, desto mehr. Wenn der Neandertaler schlief, wurde er durch das Zirpen der Grillen zwar nicht wach, das Ohr registrierte das Geräusch aber sehr wohl. Wenn ein Säbelzahntiger sich etwas lauter näherte, schlug sein Ohr sofort Alarm.

Schleichender Hörverlust.

Diese Haarzellen werden 24/7 beansprucht und im Laufe der Zeit auch so ramponiert, dass sie verbraucht sind. Apropos Haarzellen: Diejenigen, die für die hohen Töne zuständig sind, liegen am Anfang des Innenohrs, weiter dahinter liegen die Haarzellen für die tiefen Töne. Das bedeutet, dass wir bei schleichendem Hörverlust hohe Töne weniger gut hören wie tiefe. Grillenzirpen oder Vogelgezwitscher verstummen daher als Erstes (siehe „Erste Anzeichen“). Wie bereits erwähnt, passiert das schleichend. Wenn die Lautstärke des Fernsehers nach und nach – eben schleichend – nach oben gedreht wird, ist das ein deutliches Warnsignal. Es folgen Probleme, Gesprächen zu folgen oder Richtungen zu orten. Das alles sind Zeichen, dass die Schallwahrnehmungen im Gehirn nicht mehr reibungslos aktiviert werden. Je früher man diese Störungen erkennt, desto mehr verhindert man das Verlernen von Schallreizen. Dabei besteht die Gefahr, dass bei fehlender Aktivierung und Weiterleitung der Schallwahrnehmung im Gehirn das Erkennen, Zuordnen und Interpretieren dieser Schallreize verlernt wird. Auch bei einer späteren Versorgung kann das Sprachverstehen deutlich verbessert werden. Das Gehirn profitiert jedoch besonders, wenn man frühzeitig mit der Versorgung beginnt, da es sich dann leichter an die neuen Höreindrücke anpassen kann.

Einmal jährlich zum Hörtest.

Je früher man die Anzeichen von abnehmendem Hörvermögen erkennt, desto wirksamer kann man eingreifen. Regelmäßige Kontrollen bei einem HNO-Facharzt oder beim Akustiker können Sie vor fatalen Spätfolgen bewahren. Um zu verdeutlichen, wie wichtig der Hörsinn ist, hier eine prägnante Zahl: Bis zu 90 Prozent der im Gehirn eintreffenden Nervensignale basieren auf akustischen Reizen. Damit steht das Gehör noch vor den Augen an erster Stelle, wenn es darum geht, aktiv Informationen aufzunehmen. Das Gehirn als unser wichtigster „Muskel“ wird bei abnehmendem Hörvermögen schwächer. Leider lässt es sich nicht mehr einfach so „auftrainieren“.

Lärm hat viele Auswirkungen.

Das menschliche Ohr liebt es still, deshalb sollten Sie ihm unbedingt viel Ruhe gönnen. Wenn Sie nach einem Lärmereignis in die Stille gehen, hören Sie nach wie vor eine Art dumpfes Pfeifen und Nachdröhnen. Das ist ein wichtiger Schutzmechanismus des Ohres, die temporäre Hörschwellenverschiebung. Setzen Sie sich gleich darauf wieder großem Lärm aus, kann aus dieser temporären eine permanente entstehen und der damit verbundene Gehörverlust ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ganz nebenbei: Lärm schädigt nicht nur das Gehör, sondern kann zu unerwünschten psychologischen Änderungen führen sowie Herzfunktion, Kreislauf und Blutdruck auf Dauer negativ beeinflussen.