AUSTROnauten

Inhalt

Böse Zungen würden behaupten, der erste Start einer Weltraumrakete auf europäischem Boden stand unter einem bösen Stern. Begleitet von dröhnendem Lärm und hinter einer Wolke aus weißem Rauch duellierte sich das Vehikel am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya mit der Schwerkraft. 30 Sekunden lang hielt sich die Trägerrakete in der Luft, bevor sie ins Nordmeer stürzte und explodierte. Doch wann trug sich dieser erste Start zu? War Europa Nebenschauplatz im Space Race der 1950er und 1960er Jahre? Oder handelte es sich um eine frühe Mission der European Space Agency, die 1975 gegründet wurde? Zu beidem nein! Der erste Weltraumraketenstart auf europäischem Boden war dieses Jahr. Und die Rakete stammte von keiner Weltraumagentur wie der NASA oder der ESA, sondern von dem bayerischen Startup Isar Aerospace, das 2018 von dem Vorarlberger Daniel Metzler mitbegründet wurde. Der kometenhafte Aufstieg des Startups zeugt von dem schnellen Wachstum der Raumfahrt-Branche, die auch Europa und Österreich erreicht hat. Als Desaster bezeichnete Isar Aerospace den ersten Testflug seiner Rakete übrigens nicht: „Unser erster Testflug hat alle Erwartungen erfüllt“, verkündete Metzler. Es wäre auch nicht die Raumfahrt, wenn es nicht gelegentlich zu spektakulären Abstürzen kommen würde. Man muss nur die Worte des römischen Philosophen Seneca verinnerlichen: „Per aspera ad astra.“ – Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen.

Space Race reloaded

War es früher ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion, gibt es heute neue Player wie China und Indien, die das Weltall für sich entdeckt haben. Ein neues Space Race wurde ausgerufen, der Mond als Expeditionsziel plötzlich wieder attraktiv und auch europäische Weltraum-Initiativen sind der Politik willkommen. Denn die Vereinigten Staaten, die jahrzehntelang Ansprüche auf das All erhoben, werden unzuverlässig. Die von dem US-amerikanischen Unternehmen SpaceX erlangte Kontrolle über Informationen wird als potenzielles Sicherheitsrisiko betrachtet. „SpaceX führt im zivilen und mittlerweile auch im militärischen Bereich den Markt an“, erklärt Christian Fidi, Leiter der Luft- und Raumsparte des Wiener Technologieunternehmens TTTech Aerospace. In einem Anflug von Größenwahn verkündete Musk auf X (vormals Twitter), dass die gesamte ukrainische Front zusammenbrechen würde, wenn er sein System abdrehen würde. Das Erschreckende: Unrecht hat er damit nicht. Denn die Informationshoheit ist ein entscheidender Vorteil im Krieg um die Ukraine. „Europa muss eine deutlich aktivere Rolle in der Raumfahrt einnehmen, um ein Mindestmaß an Souveränität zu behalten“, so Gernot Grömer, Gründer und Direktor des Österreichischen Weltraum Forums – kurz ÖWF. Angesichts der unsicheren geopolitischen Lage drängt die Zeit nach einer europäischen Alternative für das amerikanische Satellitennetz. In einigen Bereichen ist Europa jedoch auch internationaler Vorreiter. Das Satelliten-Navigationssystem „Galileo“, das von der EU betrieben wird, weist eine höhere Genauigkeit als das US-amerikanische GPS-System auf. Und im Bereich der Umwelt- und Klimasatelliten ist Europa weltweit führend.

Austria ad astra

Werden Satelliten gebaut, kommt man an österreichischer Technik kaum vorbei. Beyond Gravity Austria, Österreichs größtes Raumfahrt-Unternehmen, stellt zahlreiche Komponenten her. „Bei der genauen Positionsbestimmung von Satelliten und im Thermalschutz sind wir Marktführer“, erklärt Geschäftsführer Kurt Kober. Sein Co-Geschäftsführer Wolfgang Pawlinetz beschreibt, wo ihre Technologie zu finden ist: „Fast alle europäischen ESA-Satelliten und viele internationale Missionen, etwa Umweltsatelliten der NASA, nutzen unsere Technologie.“ Den verstärkten Satelliten-Netzausbau merkt auch das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Früher, erinnert sich Kober, bestand das Hauptgeschäft darin, maßgeschneiderte Produkte für Satelliten-Unikate in der Größe eines Lastwagens zu bauen. „Nun liefern wir verstärkt Produkte für Hunderte baugleiche Satelliten in Waschmaschinengröße.“ Und Beyond Gravity sind nicht die Einzigen, die Satelliten mit ihrer Technologie ausstatten. In Brunn am Gebirge werden Aktuatoren hergestellt, die zum präzisen Einstellen von Antennen notwendig sind. Enpulsion aus Wiener Neustadt baut hingegen seit 2016 Ionen-Antriebe. Mehr als 200 Klein-Satelliten erreichten – ausgerüstet mit den Antrieben von Enpulsion – bereits das Weltall. Insgesamt sind laut Infrastrukturministerium rund 150 österreichische Unternehmen mit 1.300 Beschäftigten im Raumfahrt-Sektor tätig. Nach Angaben der Branchenvertretung Austrospace generierten sie vergangenes Jahr einen Umsatz von rund 250 Mio. Euro. Der Space-Tech-Boom ist real und viele Unternehmen sind auf das Shuttle aufgesprungen.

Europas Raketen

Doch damit ein Satellit das Firmament berühren kann, braucht er ein Vehikel, das ihn in die richtige Höhe katapultiert. Vorerst liegt es an der European Space Agency (ESA), Trägerraketen zu starten. Die ESA, deren Generaldirektor seit 2021 der Tiroler Josef Aschbacher ist und die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, finanziert sich hauptsächlich durch die Beiträge ihrer Mitgliedstaaten. Die Höhe der Investitionen, welche die ESA wiederum in Unternehmensprojekte eines Mitgliedslandes leistet, richtet sich maßgeblich nach dem nationalen Beitrag dieses Landes zum ESA-Budget. Beim Jahresbudget kündigte Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) an, den Beitrag Österreichs für die nächsten drei Jahre von 260 Mio. Euro auf bis zu 320 Mio. Euro zu erhöhen. Im Vergleich zu anderen EU-Staaten hinkt Österreich damit trotzdem hinterher, wie ESA-Chef Aschbacher betont. Nichtsdestotrotz: Die österreichischen Technologien sind essenziell für die ESA-Trägerraketen. „Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist ein Paradebeispiel für eine von der ESA unterstützte Entwicklungstätigkeit, aus der viele weitere Aufträge und Projekte entstanden sind“, sagt Fidi von TTTech Aerospace. Von seinem Unternehmen sind unter anderem Elektronikkomponenten an Bord, die einen ausfallsicheren Datentransfer sicherstellen. Die große Stärke des Produkts von TTTech liegt darin, dass verschiedene Arten von Daten mit hoher Geschwindigkeit ausfallsicher über ein gemeinsames Netzwerk übertragen werden können. Dadurch werden weniger Kabel benötigt und die Komplexität des Systems wird reduziert. „Im Weltraum zählen bekanntlich jedes Gramm und jeder Zentimeter.“ Ebenfalls Teil des Ariane-Projekts ist das Waldviertler Unternehmen Test-Fuchs. Seit den 1980er Jahren liefert es Komponenten für die Raketen der ESA. Für Ariane 6 ist der Betrieb aus der 2.600-Einwohner-Gemeinde Groß-Siegharts der drittgrößte Zulieferer, der Ventile und Spulen für Elektromagnetventile herstellt. „Österreich per se hat vielleicht nicht den Ruf der Raumfahrt-Nation“, weiß Christoph Schimmel, Zuständiger für Raumfahrt-Themen bei Test-Fuchs, „die österreichischen Raumfahrt-Unternehmen gelten aber als ‚Hidden Champions‘ in ihren Fachgebieten.“

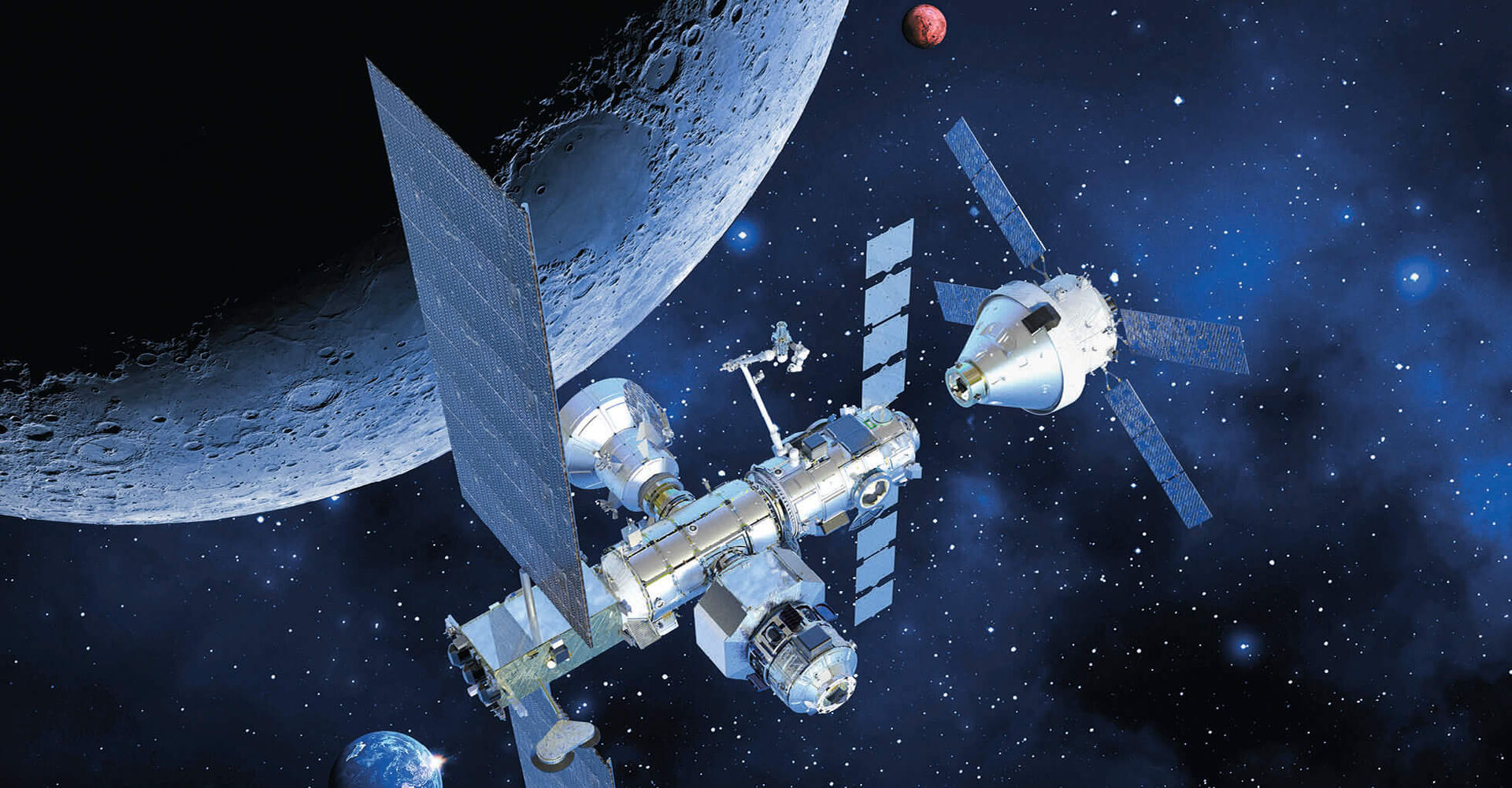

Österreichische Marsianer

Satelliten und Trägerraketen sind schon seit Jahren Realität. Die Besiedelung des Weltalls klingt hingegen nach Science-Fiction. Wenn es nach SpaceX geht, würde man den ersten Menschen gerne schon in drei Jahren auf den Mars schießen. Elon Musk könnte sich eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars schon in 20 Jahren vorstellen. Gernot Grömer bremst die Euphorie: „Von einer Landung mit Menschen, die noch dazu fast selbstversorgt auf dem Roten Planeten leben können, sind wir noch weit entfernt.“ Wenn es aber so weit sein sollte und die ersten Menschen zum Mars aufbrechen, werden sie Know-how aus Österreich im Gepäck haben. Denn Grömer hat in den vergangenen Jahren 14 sogenannte Analogmissionen durchgeführt. Bei diesen wird das Umfeld auf dem Mars in verschiedenen Extremlandschaften simuliert. 2012 machte man eine Höhlenexpedition in den Dachstein-Höhlen und drei Jahre später beim Kaunertaler Gletscher. Vergangenes Jahr quälten sich sechs Analog-Astronauten in Marsanzug-Prototypen des ÖWF durch das Gebirge Armeniens. Das Privileg, als erster Österreicher die Erde zu verlassen, hatte in der Geschichte der A(u)stronautik der Wiener Franz Viehböck. Er verbrachte eine Woche auf der sowjetischen Raumstation Mir. Danach verließ nur ein Österreicher als Weltraumtourist mit Virgin Galactic von Richard Branson die Erdatmosphäre. Und das auch nur für wenige Minuten. Doch falls die Raumfahrt-Branche in Anlehnung an das Universum sich weiterhin so ausdehnt wie bisher, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder ein Österreicher auf die Erde herabsieht. Vielleicht in einer europäischen Rakete mit heimischer Technik im Gepäck.