Ein Schluck Geschichte

Inhalt

Krügerl, Krügerl an der Wand – wer ist die Älteste im ganzen Land? Die Rede ist natürlich von Brauereien und die dahin gehende Frage lässt sich wohl nicht ganz so einfach beantworten. Hofstettner Bier geht auf 1229 zurück, wobei „die Brauerei erst 1449 erstmals urkundlich erwähnt wird. Vorher war das ein Rastplatz an der Salzstraße, wo bereits Bier gekocht wurde“, erzählt Inhaber Peter Krammer. Egal, denn auch 1449 reicht für einen Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“. Als die 1446 gegründete Kellerbrauerei in Ried 2013 ihre Pforten schloss, „fiel der Rekord wieder an uns“. Hofstetten spielt durchaus mit diesen Wurzeln. „Schon mein Vater begann das werblich zu nutzen.“ Tradition allein ist aber kein Selbstläufer und so musste sich Krammer Anfang der 2000er neu erfinden, um das damals angeschlagene Unternehmen ins neue Jahrtausend zu retten. „Zuerst begannen wir, mit damals verrückten Sorten – vom Craft-Bier-Trend war noch lange keine Rede – wie Kürbis- oder Honigbier auf uns aufmerksam zu machen, dann boten wir Führungen am Samstag an.“

Gerste aus den 1950ern

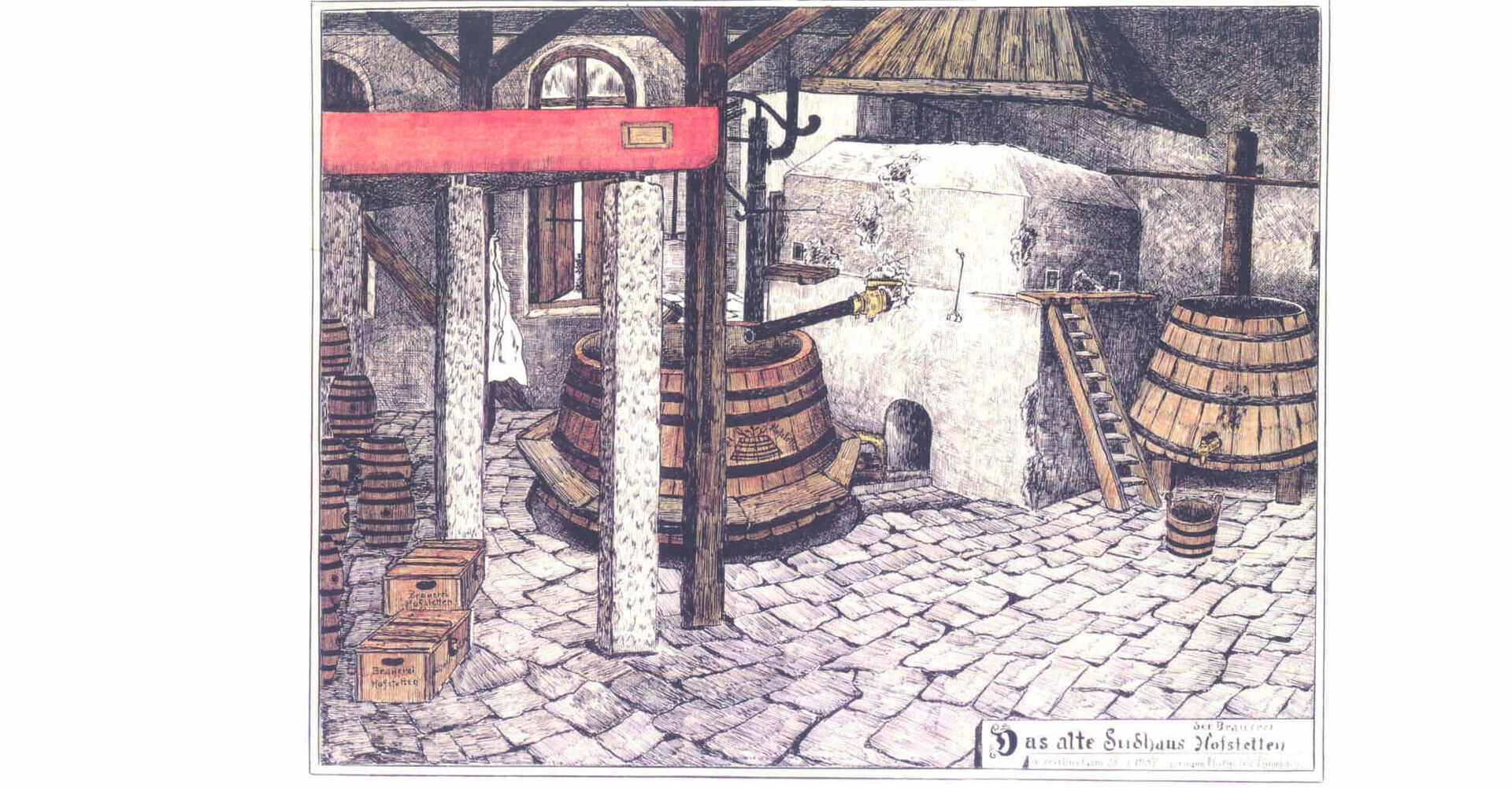

Der Turnaround gelang und so konnte die gesamte Brauerei von Grund auf saniert werden, der Neubau des Sudhauses 2016 inklusive. „Da wurde uns erst bewusst, dass wir mit dem alten Sudhaus ein richtiges Juwel hatten.“ 1929 kaufte Krammers Großvater eine gebrauchte Sudanlage in Kärnten. „Sie ist über hundert Jahre alt. Wir meinten: Daraus sollten wir etwas machen. Das Handicap der alten Anlage ist, dass zu viel Sauerstoff eingebracht wird, das ist schlecht für Sorten wie Märzen oder Pils, jedoch perfekt für Spezialbiere wie den Granitbock oder Heines Bio Urgersten Zwickl.“ Bei Letzteren experimentierte Krammer mit seinem Team ganz bewusst an alter Brautradition. „Das war genial. Es entsteht ein Bier in einem über hundert Jahre alten Sudhaus in reiner Handarbeit mit historischer Bio-Gerste aus den 1950er Jahren, die wir uns aus der Linzer Gendatenbank geholt und wieder kultiviert hatten. Das ist zwar nichts für jeden Geschmack, aber rund 40 Prozent unserer Kunden können diesem traditionellen Bier etwas abgewinnen.“ Wenig abgewinnen können kleinere Brauereien dem Handel. „Fast 80 Prozent des Bieres gehen in den Handel. Da bleibt für uns nicht viel über.“ Krammer setzte deshalb voll auf loyale Stammkunden, die 40 Prozent des Ausstoßes ab Hof in der Brauerei kaufen. „Wir sind näher am Kunden dran und das hat uns nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und den enorm gestiegenen Energiekosten ermöglicht, eine Art Energiezuschlag zu verlangen. Unsere Kunden haben das sofort verstanden und nach drei Monaten zogen wir diese Teuerung auch sofort wieder zurück.“ Aktuell steht in Hofstetten die sechste Generation der Krammers ante portas. „Meine Tochter Jana absolvierte einen internationalen Braumeisterkurs in Berlin mit Teilnehmern aus Brasilien oder Japan. Sie ist das kaufmännische Talent im Haus. Mein Sohn Erik hat die Brauerlehre absolviert und zieht nun in die Welt, um sich neue Ideen zu holen. Ich bin jedenfalls froh, dass sich beide für die Materie und die Brauerei interessieren.“

Ausschüttung in Eimern

Interessant, weil weltweit einzigartig, ist auch die Geschichte der 1777 gegründeten Braucommune Freistadt. „Wir nennen es Mythos Braucommune, ein Modell, das sich die Bürger Freistadts vor über 250 Jahren ausgedacht haben und das noch immer funktioniert. Ein Modell, das aktuell mit Energiegemeinschaften oder Genossenschaften wieder modern wird“, erzählt Geschäftsführer Paul Steininger. Das Grundkapital der Brauerei besteht aus Aktionären, konkret den 149 Hausbesitzern in Freistadt, die Aktien in Form von 6.390 Eimern Bier auf sich vereinen. „Diese Summe hat sich nie verändert. Die Hausbesitzer können dabei untereinander mit Eimern handeln. Ich kann also Eimer an andere Hausbesitzer verkaufen, muss aber ein Minimum von 15 Eimern halten.“ Ein Eimer umfasst 56 Liter Bier. „Das ist ein historisches Maß. Wird ein Haus verkauft, fließt der Braunutzen in den Preis mit ein. Die Ausschüttung geschieht natürlich nicht mehr in Form von Eimern. Sie richtet sich nach dem wirtschaftlichen Erfolg.“ Und den hatten die Freistädter im rückläufigen Biermarkt. „Der ging seit 1990 um zehn Prozent zurück, gleichzeitig haben wir den Ausstoß um 200 Prozent erhöht.“

149 Aktionäre

Das war nicht immer so. In den 1980er Jahren stand man kurz vor dem Aus. Wie Peter Krammer in Hofstetten, brauchte auch die Braucommune einen Neustart. „Der Fokus auf kompromisslose Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit brachte den Turnaround.“ Parameter, die in den vergangenen Jahren trotz oder gerade wegen des hohen Marktanteils von Konzernbier immer wichtiger wurden. „Wir arbeiten an der Kapazitätsobergrenze und sind damit sehr glücklich und haben bewusst keine große Wachstumsstrategie.“ Die lange Geschichte hat auch Freistädter Bier einiges gelehrt: „Etwa, dass man strategisch wichtige Entscheidungen nicht nur aus der betriebswirtschaftlichen Sicht sieht.“ So etwa die CO2-Rückgewinnungsanlage: „Damit müssen wir es nicht mehr zukaufen. So etwas haben meist nur große Brauereien. Ebenso eine Pelletsheizung, weil wir raus aus dem Gas wollen. Bei solchen Entscheidungen kommt uns zugute, dass wir nicht nur wenige Eigentümerfamilien haben, sondern eine ganze Gemeinschaft, die will, dass das Geld im Unternehmen bleibt und sich langfristig rechnet.“ Ein Geschäftsmodell, das um Häuser (konkret 149) besser aufgestellt zu sein scheint als so mancher Mitbewerb. Na dann, ein Prost auf die Zukunft!