"Film ist erfolgreichstes Exportgut Österreichs"

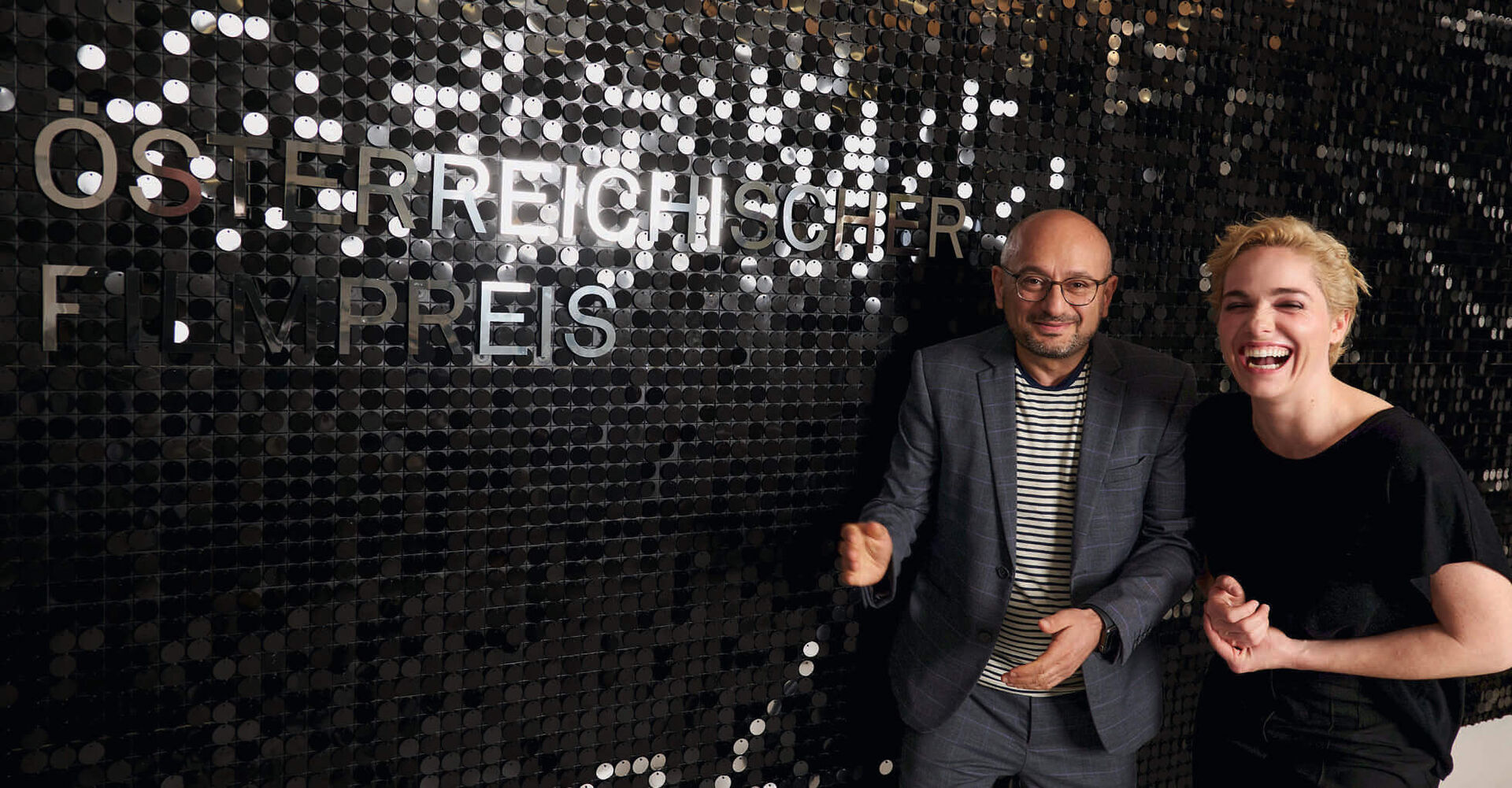

Arash T. Riahi (52) zählt mit seinem Bruder Arman (43) zu den umtriebigsten Filmemachern des Landes. Die Eltern, beide Lehrer, flüchteten mit der Familie Anfang der 1980er Jahre aus dem Iran nach Österreich. Als Schüler im Wiener Innenstadt-Gymnasium drehte Arash erste Kurzfilme, war in den 1990ern freier Mitarbeiter beim ORF und spezialisierte sich auf Dokumentationen, Musikvideos und Werbeclips. In dieser Zeit gründete er mit Partnern die Filmproduktionsfirma „Golden Girls“. Die Arbeiten des Kollektivs erhielten bisher mehr als 150 internationale Auszeichnungen. Aktuell ist ihr Filmdrama „Perla“ in den Kinos angelaufen (siehe Seite 90). Arash T. Riahi übernahm 2021 gemeinsam mit der Schauspielerin Verena Altenberger die Präsidentschaft der „Akademie des Österreichischen Films“ von ihrem langjährigen Vorgänger-Duo Stefan Ruzowitzky und Ursula Strauss. Der Filmemacher unterrichtet auch an der Filmakademie und der FH Wien Dokumentarfilm-Stile. Derzeit beschäftigt ihn wie die gesamte Branche der Stopp der 2022 eingeführten Filmförderung durch die neue Bundesregierung. Es stehen rund 7.000 Arbeitsplätze und 370 Millionen Euro Wertschöpfung auf dem Spiel, warnt etwa der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich.

Durchschnittlich benötigt ein Kinofilm zwischen 25 und 30 Drehtage, was allein schon Kosten von rund zwei Millionen Euro verursacht.

CHEFINFO: Wie hat sich die österreichische Filmwirtschaft in den vergangenen Jahren entwickelt?

Arash T. Riahi: Der österreichische Film ist wahrscheinlich das erfolgreichste Exportgut Österreichs. Die Dichte an Talenten im Filmbereich ist für dieses kleine Land außerordentlich hoch. Dieses Jahr waren wir bei der „Berlinale“ mit neun heimischen Filmen vertreten. Eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass die großen Filmfestivals in Berlin, Cannes oder Venedig nur einen Bruchteil der eingereichten Filme in ihre Programme aufnehmen können. Diese Tatsache zeigt, wie stark der österreichische Film international ist – sogar erfolgreicher als die traditionell starken österreichischen Skifahrer. Und dieser Erfolg ist auch gleichzeitig ein bisschen unser Problem.

Sie meinen, in Zeiten, in denen die Regierung Sparzwängen unterworfen ist, trifft das auch den heimischen Film?

Riahi: Seit mehr als zwei Jahren gibt es ein richtungsweisendes Fördermodell in Österreich, bei dem man bis zu 35 Prozent der in Österreich getätigten Ausgaben automatisch erhalten kann. Zusätzlich gibt es ein finanzielles Anreizmodell für Filmkoproduktionen: Wenn man mindestens 100.000 Euro nach Österreich bringt, wird dieser Betrag auf 250.000 Euro aufgestockt. Allerdings muss dieses Geld dann auch in Österreich ausgegeben werden. Dieses Modell hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und sichert über 7.000 Arbeits-

plätze. Leider liegt dieses Förderprogramm, bestehend aus „ÖFI+“ für Kinofilme und internationale Koproduktionen sowie „FISA+“ für TV, Streaming und Serviceproduktionen, seit dem 15. Januar auf Eis. Obwohl bei der Einführung des Gesetzes keine Deckelung der Fördermittel angekündigt wurde, können aktuell keine neuen Projekte mehr eingereicht werden. Wenn in den nächsten ein bis zwei Monaten keine Lösung gefunden wird, drohen viele Projekte verloren zu gehen.

Was bedeutet das Aus der Förderung für Ihre Filmproduktion?

Riahi: Mein Bruder hat einen Spielfilm namens „Riot / Girl“ konzipiert, für den wir alle Fördermittel aus Österreich erhalten haben. Normalerweise kann man dann bei der automatischen Filmförderung ÖFI+ einreichen, um die Finanzierung abzusichern. In diesem Fall fehlt uns jedoch plötzlich eine Million Euro, da dieses Fördermodell auf Eis liegt. Das ist eine erhebliche Lücke, die wir nicht einfach ausgleichen können. Wir hatten bereits eine französische Koproduktion geplant, die gerade in Frankreich eingereicht wurde. Zusätzlich haben wir nun eine deutsche Koproduktion hinzugenommen, um zumindest die Hälfte der fehlenden Million zu kompensieren – sofern die deutsche Förderung bewilligt wird. Das bedeutet für uns allerdings, dass wir Rechte und Lizenzen abgeben müssen, was unseren finanziellen Spielraum weiter einschränkt.

Warum funktioniert die Filmwirtschaft bei uns nicht wie in Amerika?

Riahi: Der Hauptunterschied in der Filmproduktion zwischen Europa und Amerika besteht darin, dass Filme in Europa als staatlich geförderte Kunstform wahrgenommen werden. Filme müssen hier nicht nur nach kommerziellen Gesichtspunkten beurteilt werden, sondern auch nach ihrer künstlerischen Qualität. Filme aus Europa haben oft bleibenden Eindruck hinterlassen haben und sind selten große Blockbuster. Stattdessen handelt es sich um Werke von bekannten Künstlern, Autoren und Regisseuren wie Fellini, Bergman, Antonioni, Godard oder Truffaut. Diese Filme sind als Kunstwerke zu verstehen. Auch heutzutage produzieren europäische Star-Regisseure solche Arthouse-Filme. In den USA gibt es im Gegensatz zu Europa kaum staatlichen Fördersysteme für Filme. Stattdessen müssen Filmemacher dort Geldgeber finden, die in ihre Projekte investieren, weil sie selbst Geld verdienen wollen. Das bedeutet, dass sie ständig unter dem Druck stehen, bestimmte Erfolgsfaktoren erfüllen zu müssen. Dazu zählt, Stars als Zugpferde zu verpflichten.

Auch Europa ist ein riesiger gemeinsamer Markt.

Riahi: Der europäische Filmmarkt ist im Vergleich zum amerikanischen Markt deutlich fragmentierter. In Europa gibt es viele Filmemacher und Regisseure, deren Filme niemals diese Zuschauerzahlen erreichen können wie in den USA. Dennoch sollte man nicht kurzsichtig sein: Ein österreichischer Film, der bei uns vielleicht nur 5.000 Zuschauer in den Kinos findet, kann international auf 50 bis 70 Filmfestivals laufen – manche sogar auf über 100 Festivals in ebenso vielen Städten. Diese Filme werden oft dann auch in verschiedenen Ländern im Kino gezeigt oder von Fernsehsendern aufgekauft.

Aber hat die Streaming-Revolution nicht diese Fragmentierung aufgehoben? Auf Netflix sind unter anderem polnische, türkische, spanische oder italienische Produktionen zu sehen.

Riahi: Jede technologische Revolution hat zwei Seiten. Einerseits gebe ich Ihnen recht: Streamingdienste bieten den Vorteil, dass Filme eine immense Verbreitung finden können, wenn sie von den Diensten produziert oder aufgekauft werden. Der Zugang zu Filmen wurde dadurch deutlich erleichtert. Plattformen wie Mubi, ein Arthouse-Anbieter, ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl hochwertiger, alter und neuer Filme. Andererseits fällt auf, dass auf den großen Streamingplattformen oft nur eine bestimmte Art von Filmen zu sehen ist – häufig folgen diese einem vorhersehbaren dramaturgischen Muster mit klassischen Plot-Punkten. Künstlerisch ambitionierte Dokumentarfilme, die eher beobachtend und weniger auf Unterhaltung ausgerichtet sind, sucht man dort vergeblich. Stattdessen dominieren True-Crime-Produktionen oder Filme mit prominenten Protagonisten.

Hat nicht alles seine Berechtigung?

Riahi: Ja, das Schöne am Film ist, dass er am besten funktioniert, wenn der Zugang dazu möglichst undogmatisch ist. Ich selbst schaue mir sehr gerne auch experimentelle und avantgardistische Kurzfilme an, da ich daraus viele kreative Impulse gewinne. Genauso sehr schätze ich aber auch Arthouse-Produktionen oder außergewöhnliche kommerzielle Filme wie „Deadpool“ oder „Mad Max: Fury Road“ oder „Batman: The Dark Knight“ auf ihre Weise genauso als Kunst ein. Deshalb halte ich es für falsch, das kommerzielle Kino gegen das künstlerische Kino auszuspielen.

Und Quentin Tarantino ist irgendwo dazwischen?

Riahi: Regisseure wie Quentin Tarantino stellen in der Filmlandschaft eine eigene Kategorie dar. Ein Problem, das durch Streamingdienste und die Covid-19-Pandemie verstärkt wurde, ist, dass die mittelgroßen Filme zunehmend in Bedrängnis geraten. Heutzutage gibt es vor allem zwei Extreme: Einerseits Filme mit sehr kleinem Budget, die realistisch finanzierbar sind. Andererseits große Blockbuster-Produktionen, die als echte Ereignisfilme fungieren und an bereits erfolgreiche Franchises anknüpfen. Dazwischen gibt es nur noch wenig. Zwar gelingt es manchmal auch Arthouse-Filmen wie „Poor Things“ von Giorgos Lanthimos, zu Publikumserfolgen zu werden. Solche Fälle sind jedoch eher die Ausnahme.

In welcher Budget-Spannweite bewegen sich Ihre Produktionen?

Riahi: Kleine Dokumentarfilme haben in der Regel kleinere Budgets, die zwischen 350.000 und einer Million Euro liegen. Spielfilme wie unser aktuelles Projekt „Perla“, der gerade in den Kinos angelaufen ist, hat beispielsweise 3,5 Millionen Euro gekostet, was für einen historischen Film recht wenig ist. Derzeit bereiten wir selbst einen Film vor, der ein Budget von etwa acht Millionen Euro erreicht. Das ist im europäischen Kontext als hoch einzustufen.

Worauf müssen Sie als Produzent achten, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen?

Riahi: Ich muss ein Projekt realistisch kalkulieren, damit sich niemand ausgenutzt fühlt. Bei Filmproduktionen in Österreich müssen auch Mindeststandards eingehalten werden. Es gibt gesetzliche Kollektivverträge, die Mindestgagen für die Filmschaffenden festlegen. In der Praxis werden diese Sätze in der Regel sogar noch überschritten. Das bedeutet, dass es unabhängig vom konkreten Filmvorhaben immer eine gewisse Grundkostenbasis gibt, die nicht unterschritten werden kann. Hinzu kommen dann noch die Gagen für die Schauspieler, insbesondere wenn es sich um namhafte Darsteller handelt, die den Film publikumswirksam machen können. Durchschnittlich benötigt ein Kinofilm zwischen 25 und 30 Drehtage, was allein schon Kosten von rund zwei bis drei Millionen Euro verursacht. Zusammen mit Postproduktion & Co. summieren sich die Gesamtkosten auf ein Niveau, bei dem klar wird, dass in Österreich kaum günstige Filme zu produzieren sind. Dennoch darf man nie aufgeben.